「夜話」

山のガイドブックを見ていて、ふと思い出した話がある。

かなり前、山小屋に大部隊で泊まった夜。冬の極寒、夜半に寒さで何度も目覚めて、その何度目かに起こったできごと。

雪のため外界の音が遮断され、水を打った静けさの中にわずかな鼾や寝息、シュラフの衣擦れ…誰も起きていない中にひとりぼっちというシチュエーション。眠れないと翌日の行程に響く。困ったなあ、と何も見えない漆黒の虚空を見上げていると、「がさがさ」という音が、入り口の方、上がり縁あたりから聞こえた。動物か虫のようなものが入り込んできたような、低い位置からの物音だった。びくんとして息をひそめる。すると、上がったあたりから、がさ、がさと強い衣擦れが聞こえる。さらに続いて、

おい、おい

と、低くて聞き取りづらいが、切羽詰まったような声が響いてきたのだ。その日そこにいた誰ともつかない声だ。起こそうとしているようなのだ。入り口脇に寝ていた人は、しかし目覚めなかったようだ。闇の中の声は、隣に移って、少し大きな声になった。おい、おいよ。がさ、がさと2回、シュラフの肩のあたりを揺り動かすような音。目覚めない。ひとり、またひとりと、声は近づいてくる。おい、おい。…誰か、ここに来る前に、自分の番までにおきてくれ…祈るような気持ち、泥のような睡魔の前に、不意に薄れ、幸いなことに、声が来る前には寝てしまえたのだった。

あれは何だったのか。本当に人がいたのか。否、あの大雪の中、夜中に訪れる者などいるはずもない。

ただその晩、近くで凍死した登山者がいたと、後で知った。

(1997年

8月記)「狸火」

幼いころ。姉のひざの上で、暗い部屋の中にいた。姉は本を読んでいる。

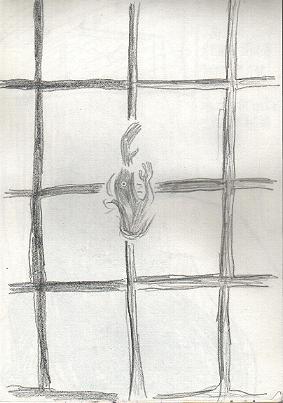

目の前は障子、ぼうっと見ていると、黒い縦木と横木の十字路に、白い明かりがぼうっと見えてくる。いつもの、錯覚だ。

だが、次に見えたのは、障子と障子のわずかな合間から忍び入った小さな「火の玉」。音一つたてない静かな火。白っぽい橙色の陰火、何かの意志が感じられる、

「生き物」だった。

こちらを見て、静止する。蝶の形をしていた。この形は紋白蝶だと思った。だが、見る間に形が変わっていった。いろいろな形をとったと思うが明確には記憶していない。

最後に、これが正体だ、と言わんばかりに…「人」の形になった。

ちいさな、火の人。それが決定的な恐怖を巻き起こす。私はぎゃっ、と騒いだ。火は消えた。電気が点き、瘴気が消え失せて、ますます証拠は残らず…姉には、蝶が舞い込んだだけなんだろう、と一笑された。雨戸は閉まっていたのに。

忘れていた。だが小学校高学年のとき、図書室で、水木しげるの妖怪の本を見た。その本の最後の絵に、愕然として思い出したのである。その絵は、人の手の形をした炎の絵だった。二本の手が宙をつかむように向かい合って形作る火の玉。あのときの火も、まったく同じ形をとったことを…思い出したのだ。

さらにのち、大学に入りたてのころ、水木しげるのエッセイを読んで、また思い出した。南方の人の、死んだ後、白い大きな蝶になるという話だった。

あれは誰だったのだろうか、と、今も思う。

(1997年8月記)

「夜の劇場」

英国往年の名指揮者サー・ジョン・バルビローリの名を、こんな本で見かけるとは思わなかった。J.A.ブルックス著「ロンドンのゴースト達」である。セント・マーティン・レーンのコロシアム座にはかつて、第一次大戦で戦死した士官が出たというが、今は見かけない。そのかわりに、サー・ジョンが…よりにもよって「出る」というのだ。例えばデビッド・ヒューズはプッチーニ「蝶々夫人」の舞台で唄っている最中、間近で、サー・ジョンのしわがれ声に“激励”されたのだそうだ。

バルビローリは確かにこの歌劇に情熱を注いでいたし、その録音は「手垢のついた世俗的な劇を、新鮮なアプローチによって高尚なものにリニューアルした」とかで、数ある中の名盤とされている。

急死した人間は死んだ事がわからずにさ迷うというが、穏やかに死んだ人間は雲散霧消してしまうのだろうか。とすれば、急死した方が得だとも考えられるし、残された者にとっても救いがある。

バルビローリは70年万博のさい来日してマーラーの巨人を振る事になっていたが、その直前に急死した。

最後に残されたのはディーリアスの世にも美しい「ブリッグの定期市」の録音、ライヴでは、バルビローリ自身が愛して止まなかったといわれる、英国の粋とも言うべき、エルガー交響曲第1番の実況録音。

− いずれ会いに行ければいいな、と思っている。

(1993記)